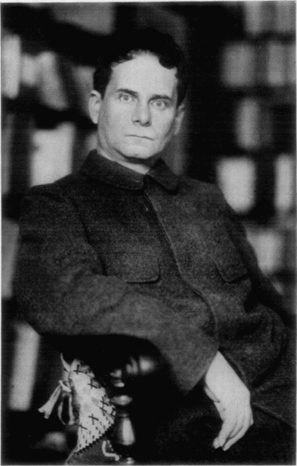

Maximilian Harden

Maximilian Harden (* 20. Oktober 1861 in Berlin; † 30. Oktober 1927 in Montana, Schweiz; ursprünglich Felix Ernst Witkowski; Pseudonym Apostata) war ein einflussreicher deutscher Publizist, Kritiker, Schauspieler und Journalist.

Leben

Harden war der Sohn des jüdischen Seidenhändlers Arnold Witkowski und dessen Frau Ernestine. Sein Bruder war der einflussreiche Bankier und Politiker Richard Witting. Auf Druck seines Vaters hin musste der Zwölfjährige das Französische Gymnasium in Berlin verlassen. Ab 1874 absolvierte er eine Ausbildung zum Schauspieler und trat danach mit einer Wandertruppe an verschiedenen Orten in Deutschland auf. 1878 konvertierte er zum Protestantismus. Ab 1884 war Harden Theaterkritiker für zahlreiche Zeitungen. Unter dem Pseudonym Apostata veröffentlichte er in der Zeitschrift Die Gegenwart außerdem Artikel zu politischen Themen. Weitere Zeitungen, in denen er publizierte, waren Die Nation und das Berliner Tageblatt, dort als Mitarbeiter von Theodor Wolff. 1889 war er einer der Mitbegründer des Theatervereins Freie Bühne in Berlin und reorganisierte in den folgenden Jahren gemeinsam mit Max Reinhardt das Deutsche Theater in Berlin.

1892 gründete Harden die Wochenzeitschrift Die Zukunft, in der er viele Essays zu Politik und Kunst veröffentlichte. Anfangs ein Monarchist und Verehrer Otto von Bismarcks, sah er später die neue Regierung unter 8http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II._%28Deutsches_Reich%29 Wilhelm II.] und besonderes dessen von Bismarck so genannten „Kamarilla der Kinäden“ sehr skeptisch. Künstlerisch war er in eine Reihe von Auseinandersetzungen unter anderen mit Gerhart Hauptmann und Hermann Sudermann verwickelt.

Für den Friedrichshagener Dichterkreis hatte Harden einen hohen Stellenwert: Er veröffentlichte in der ersten Ausgabe seiner Zeitschrift den Aufruf Ola Hanssons und Laura Marholms zur Unterstützung August Strindbergs. Diese 1.000 Mark waren die Voraussetzung für die Übersiedlung Strindbergs nach Friedrichshagen, aber auch Grundlage des Zerwürfnisses Strindbergs mit Laura Marholm.

Ab 1906 griff Harden in einer Reihe von Artikeln die Entourage und damit das von Harden so genannte persönliche Regiment des Kaisers an. Zu besonders harten Auseinandersetzungen führte seine – ihm angeblich von Bismarck bei einer Flasche Wein gesteckte – Enthüllung, dass Philipp von Eulenburg und Hertefeld, ein enger Freund und Berater des Kaisers, homosexuell sei und einen Meineid geleistet habe. Diese Artikel führten zu drei Sensationsprozessen gegen Eulenburg, die trotz anfänglichen Freispruchs doch das Ansehen des Kaiserhauses stark beschädigten und von Hardens Anwalt Max Bernstein gezielt zur Bloßstellung der offensichtlich nicht unabhängigen preußischen Justiz genutzt wurden. Ähnliche Schockwellen sandte der Skandal-Prozess von Kuno Graf von Moltke gegen Harden aus. Weil in diesem Prozess Maximilian Harden Privates des Grafen an die Öffentlichkeit zerrte, rechnete sein einstiger Verehrer Karl Kraus aus Wien, der wichtigste Publizist seiner Zeit, 1907 in dem Pamphlet Maximilian Harden. Eine Erledigung. mit ihm ab.

Im Ersten Weltkrieg trat Harden anfangs für einen Siegfrieden ein. Allmählich relativierte er seine Position jedoch und wurde immer mehr zu einem Kritiker der Kriegspolitik. 1918 wurde ihm für seine Essay-Sammlung Krieg und Frieden der Strindberg-Preis verliehen. Im Verlauf der Revolution nach 1918 bezog Harden sozialistische Positionen. 1919 heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin Selma Aaron.

Als man sich in Deutschland gegen die Friedensbedingungen des Versailler Vertrags empörte, gehörte Harden zu den wenigen, die diesen befürworteten, weil er von der Kriegsschuld Deutschlands überzeugt war. Harden fand immer weniger geneigte Leser. Mit einer sinkenden Zahl an Abonnenten der Zukunft schwand sein Einfluss.

Wenige Tage nach dem Mordanschlag auf seinen früheren Freund Walther Rathenau wurde auf Harden am 3. Juli 1922 vor seinem Haus in Berlin-Grunewald von Anhängern der Freikorps ein Attentat verübt, das er mit schweren Kopfverletzungen nur knapp überlebte. Kurt Tucholsky kritisierte die Behandlung der Attentäter u.a. in der Weltbühne als zu nachsichtig. Harden stellte in der Folge Die Zukunft ein. Am 30. September 1922, 30 Jahre nach ihrer Gründung, erschien die letzte Ausgabe.

1923 zog Harden sich in die Schweiz zurück. Am 30. Oktober 1927 starb er in Montana-Vermala im schweizerischen Wallis.

Werke

Die Zukunft, Eine Wochenschrift erschienen 1892-1922

Literatur und Theater, 1896

Köpfe, 1910

Krieg und Frieden, 1918

Von Versailles nach Versailles, Avalun-Verlag, Hellerau bei Dresden 1927 (Autobiographie)

Maximilian Harden. Porträts und Aufsätze, Reclam, Leipzig 1990.

Briefwechsel und Interviews'

Briefwechsel 1897–1920. Maximilian Harden, Walther Rathenau. Mit einer einleitenden Studie hrsg. von Hans Dieter Hellige. G. Müller, München; Schneider, Heidelberg 1983.

Frank Wedekind, Thomas Mann, Heinrich Mann – Briefwechsel mit Maximilian Harden. Hrsg., kommentiert und mit einem einleitenden Essay von Ariane Martin. Verlag Häusser, Darmstadt 1996.

M. H. im Interview in: Hermann Bahr; Hermann Greive (Hg): Der Antisemitismus. Ein internationales Interview. Jüdischer, Königstein 1979 (zuerst 1894, Neuaufl. 2005)

Adressen: Wernerstraße 16 (Berlin-Grunewald), das ehemalige Wohnhaus wurde abgerissen,

Kreuzberg Wilhelmstraße 3a: 1892 wurde hier die politische Wochenschrift "Die Zukunft" gegründet, nur Tage nach dem Mord an Außenminister Walther Rathenau (3.Juli 1922) wird der Publizist von Freikorps-Kämpfern fast zu Tode geprügelt. Er stellt „Die Zukunft“ ein und zieht in die Schweiz.

Grabstätte: Trakehner Allee 1, in Berlin-Westend (verortet)

Text: Wikipedia

Bild: Wikipedia

Liste der Autoren

Der Text und das Bild sind unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen von Wikipedia beschrieben.