Großsteingrab Steinfeld

Das erhaltene Grab befindet sich am nördlichen Ortsrand, etwa 250 m nördlich der Steinfelder Kirche.

Beschreibung

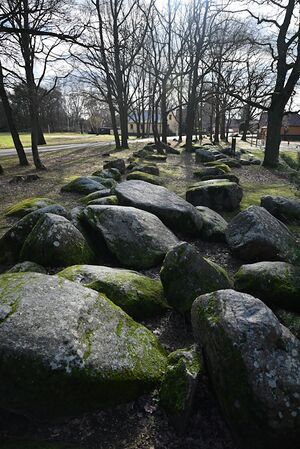

Die noch existierende Anlage ist ein Großdolmen. Eine ursprüngliche Hügelschüttung ist vollständig verschwunden. Die Umfassung ist nordnordwest-südsüdöstlich orientiert und trapezförmig. Sie ist die längste noch erhaltene in Sachsen-Anhalt und 46,5 m lang und zwischen 4,8 m und 6,5 m breit. Von ursprünglich wohl 60 Umfassungssteinen haben sich 53 erhalten. Die Ecksteine an der Südseite stellen Wächtersteine dar. Sie messen 2,3 m × 1,6 m × 0,8 m bzw. 2,5 m × 1,8 m × 0,6 m. Der südwestliche Wächterstein weist eine Anzahl an Rillen auf, die zum Teil natürlichen Ursprungs sein könnten, auf jeden Fall aber künstlich vertieft und in vielen Fällen auch vollständig künstlich angelegt wurden.

Die Grabkammer ist nordnordwest-südsüdöstlich orientiert und befindet sich im nördlichen Teil der Umfassung. Alle 17 Wandsteine und sechs Decksteine haben sich erhalten, die meisten Decksteine sind allerdings eingesunken. Der größte Deckstein misst 2,2 m × 1,6 m × 0,6 m. Der einzige noch aufliegende Deckstein hat die Maße 2,0 m × 1,5 m × 0,6 m. Die Kammer ist rechteckig. Sie besitzt die Innenmaße 8,5 m × 2,0 m und hat eine Höhe von 1,0 m.

Forschungsgeschichte

Die Gräber wurden erstmals von Johann Christoph Bekmann in seiner 1751 erschienenen Historischen Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg erwähnt. Bekmann lieferte zu drei größeren Anlagen genauere Beschreibungen und erwähnte zudem eine unbekannte Anzahl kleinerer Anlagen. 1843 erfolgte eine erste systematische Aufnahme aller Großsteingräber der Altmark durch Johann Friedrich Danneil. Dieser konnte feststellen, dass die drei großen von Bekmann beschriebenen Anlagen noch erhalten waren. Eduard Krause und Otto Schoetensack führten Anfang der 1890er Jahre eine erneute Aufnahme durch. Sie stellten dabei fest, dass nur noch ein Grab erhalten war. Die beiden anderen Gräber waren Mitte des 19. Jahrhunderts abgerissen und eines von ihnen teilweise für den Brückenbau verwendet worden. 2003–04 erfolgte eine weitere Aufnahme und Vermessung aller noch existierenden Großsteingräber der Altmark als Gemeinschaftsprojekt des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, des Johann-Friedrich-Danneil-Museums Salzwedel und des Vereins „Junge Archäologen der Altmark“.[1] Seit September 2020 ist das erhaltene Grab eine Station des archäologischen Wanderwegs „Hünengräber-Rundweg Bismark“.[2]

Für die Gräber existieren unterschiedliche Nummerierungen. Für die erhaltenen Gräber werden im Folgenden die Fundplatznummern verwendet, für die zerstörten die Nummer, mit der Krause und Schoetensack sie versahen.

Text: Wikipedia

Liste der Autoren

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen von Wikipedia beschrieben.